【介護予防コラム64】春のゆらぎにご用心!知らぬ間にたまる“肩のコリ”をほぐすには

春風に誘われて外へ出たくなる季節。ただ、肩まわりの重だるさが気になっていませんか?

4月は新しいスタートの時期。入学や就職、転勤などで生活がガラリと変わる人も多いのではないでしょうか。緊張や不安、慣れない環境への適応などによって、知らず知らずのうちに体に力が入り、肩や首まわりの筋肉がこわばってしまうことがあります。さらに新しい職場や学校でパソコン作業やデスクワークの時間が増えやすい時期。長時間同じ姿勢を続けることで、肩こりが慢性化してしまうケースも少なくありません。また、花粉症による鼻づまりや目の疲れ、くしゃみのしすぎなども肩まわりの緊張につながることがあります。

「春だからこそ起こりやすい肩こり」があること、意外と知られていないかもしれません。ですが、少しの意識と工夫で、つらい症状をやわらげることも可能です。このコラムでは、肩こりの症状や原因、診断方法から、日常生活での予防法やおすすめのストレッチまで、実践的なヒントをたっぷりご紹介します。身体も心も軽やかに過ごす春のヒント、ぜひ見つけてみてください。

Table of Contents

肩こりの原因と仕組みを知ろう

【症状】

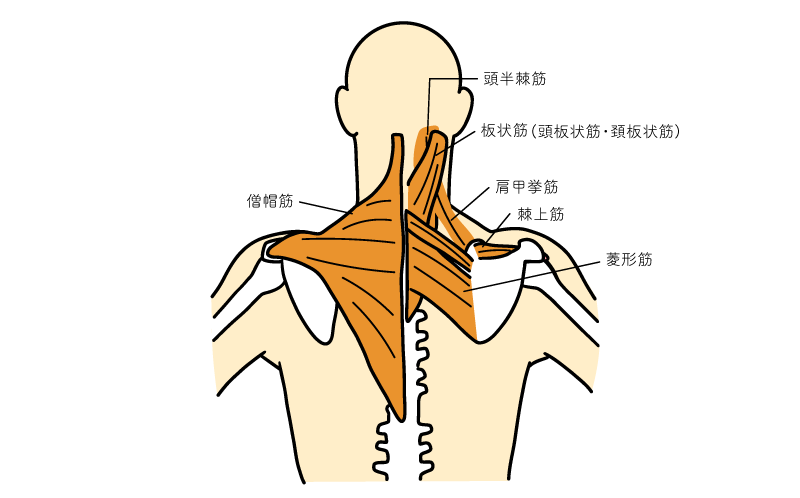

首すじ、首のつけ根から、肩または背中にかけて張った、凝った、痛いなどと感じ、頭痛や吐き気を伴うことがあります。肩こりに関係する筋肉はいろいろありますが、首の後ろから肩、背中にかけて張っている僧帽筋という幅広い筋肉がその中心になります。

【原因】

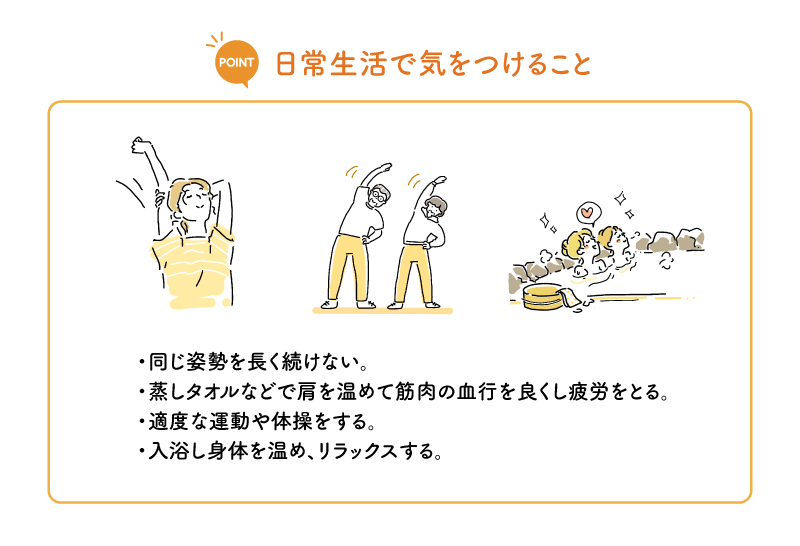

首や背中が緊張するような姿勢での作業、姿勢の良くない人(猫背・前かがみ)、運動不足、精神的なストレス、なで肩、連続して長時間同じ姿勢をとること、ショルダーバッグ、冷房などが原因になります。

【診断】

問診や神経学的診察、特に触診で僧帽筋の圧痛と筋緊張、肩関節可動域や頚椎疾患のチェックなどで診断します。X線(レントゲン)撮影のほか、必要によりMRI、筋電図、血圧測定などの検査も行います。

頚椎疾患、頭蓋内疾患、高血圧症、眼疾患、耳鼻咽喉疾患、肩関節疾患の随伴症状としての「肩こり」も少なくありません。

肩こりを和らげる治療法

01_姿勢の改善

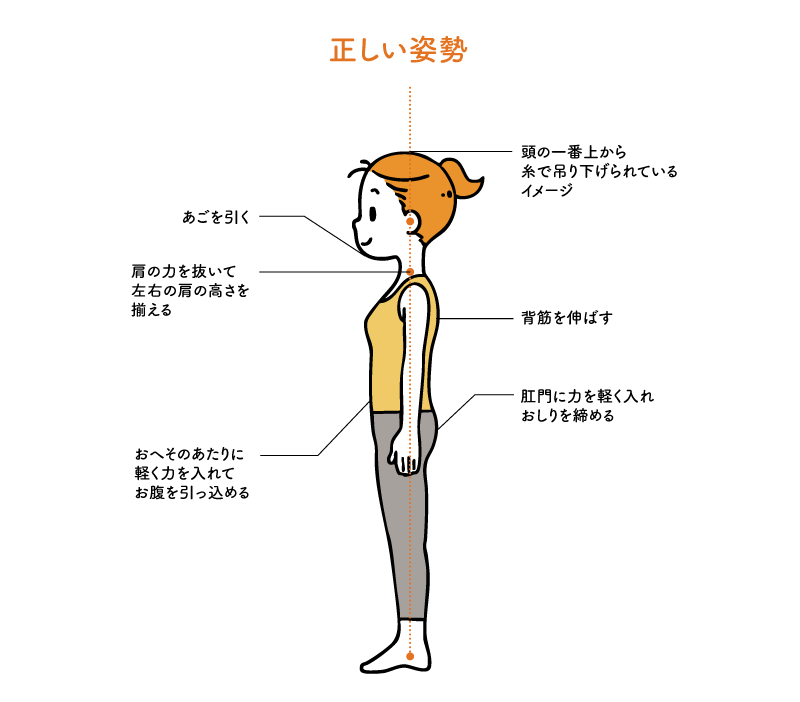

〇立ち姿で気をつけるポイント

・膝を伸ばす。

・おへその下に力を入れて骨盤を立てる。 これが最重要!

・軽く肩甲骨を後方に引き、胸を張る。

・あごを少し引く。

・真上から頭頂部が引っ張られているイメージで、背筋を伸ばす。

※横から見て、耳、肩、ひざ、くるぶしの中心が一直線になるようにします。

〇座る姿勢で意識すべきポイント

・少し浅めに座り、背もたれにはもたれない。

・おへその下に力を入れ、骨盤を立てる。

・背筋を伸ばす。

・パソコンの画面角度や椅子の高さは、目線が20〜30度下に向くよう調節。

※膝と股関節が同じ高さになるのが椅子の高さ調整の目安です。また、1時間に1回は立ち上がって少し歩くことも大切です。

02_解消方法

03_治療

マッサージ療法(筋肉の血流を改善させ、筋緊張をやわらげる)、温熱療法(蒸しタオル、入浴などで筋緊張をやわらげる)、運動療法(筋力強化)、安静、薬物療法(シップ薬、筋弛緩薬、局所注射など)を行います。

今日からできる!肩こり解消ストレッチ

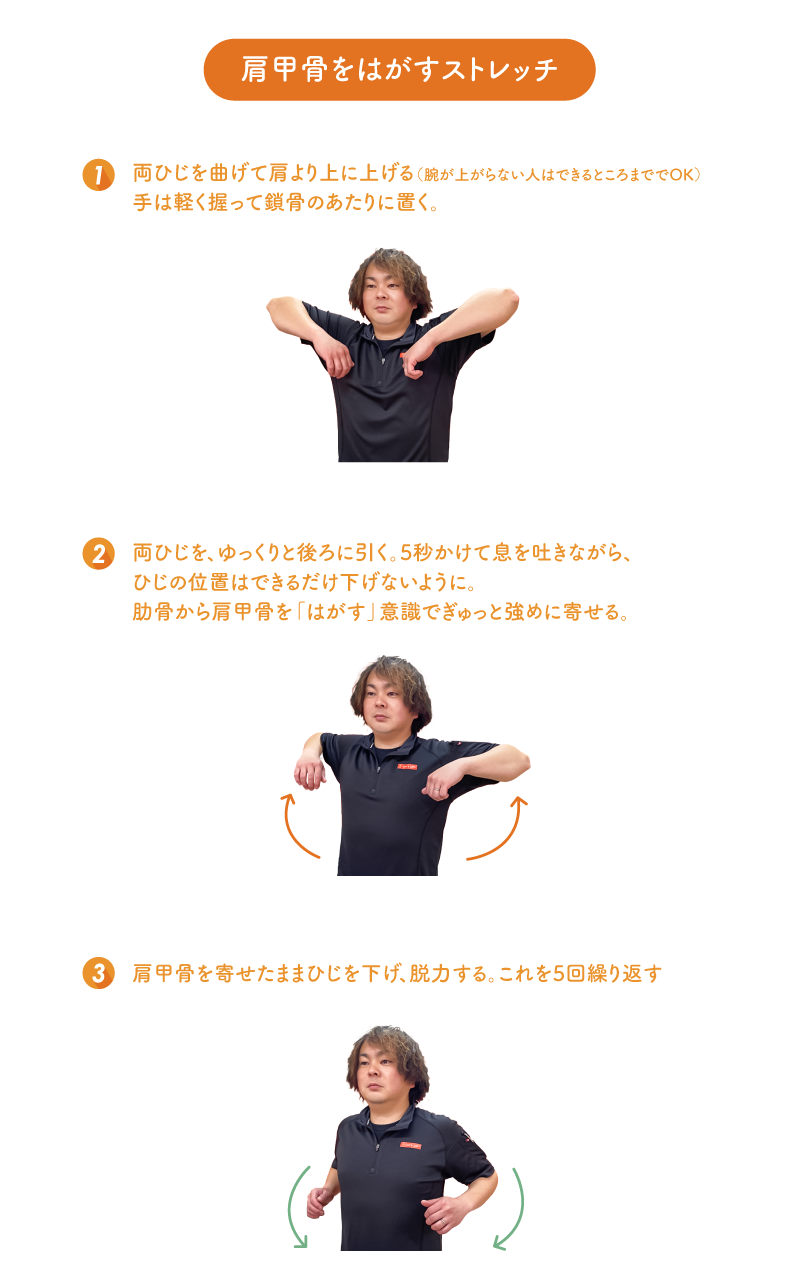

肩甲骨を肋骨からはがすようなイメージで動かし、肩甲骨周辺の筋肉をほぐしましょう。肩甲挙筋と菱形筋という肩~首周りについている筋肉を意識して動かすことで、背中から肩にかけて楽になります。猫背や冷えの改善などの効果も期待できます。

朝起きた時に5回、寝る前に5回、習慣にするのがおすすめです。デスクワークの合間などにも随時行うとよいです。一つひとつの動作をじっくりと行うことが大切です。

まとめ

春は気温や環境の変化に加え、新しい生活リズムによって心身に負担がかかりやすい季節です。肩こりは、そうした変化に体が対応しきれていないサインのひとつかもしれません。特に、猫背や前かがみの姿勢、スマートフォン操作や長時間のデスクワークは、肩や首の筋緊張を高める大きな要因となります。この時期こそ、日常の姿勢を見直す良いタイミングです。

正しい姿勢を日々の習慣にすることで、肩こりの予防・改善だけでなく、全身の血流や呼吸の質にも良い影響が期待できます。「肩こり体質だから」とあきらめず、まずは今日から、ご自身の姿勢を意識することから始めてみましょう。体の変化に気づくことが、健康への第一歩です。レッツリハ!では、肩こり改善のストレッチなど、一人ひとりの体の不調に合わせた運動を行っております。気になった方はお近くのレッツリハ!まで、ご連絡ください!

今回の執筆者は…

レッツリハ!四方寄店

管理者 理学療法士 大村悠祐